INIAD (東洋大学情報連携学部) の基本コンセプトは、その名の通り「連携」です。この「連携」 にはいろいろの意味があります。INIAD の中の連携──エンジニアリング、ビシネス、デザ イン、シビルの4つのコースの間の連携、多様な出身国や社会経験の学生間の連携もあります。 そして、さらにはINIAD外との連携が重要。それこそが「オープンな連携」だからです。

「オープン・イノベーション」という言葉が示すとおり、組織を超えたオープンな連携こそがイノベーションを加速する鍵といわれています。そのためにINIAD では、社会──さらには世界との連携の「結節点」としてINIAD cHUB──東洋大学情報連携学 学術実業連携機構を設立しました。

「連携」を研究し「連携」を教育し「連携」によりイノベーションを起こす──「オープン・ イノベーション」こそがINIAD の目的であり本分。だからこそ外部の企業・団体・組織にとって、INIAD と連携することは多くの可能性を生むことになると信じています。 ぜひ、cHUB を利用してのINIAD との連携をご検討ください。

東洋大学情報連携学部 創設者

学術実業連携機構 機構長

坂村健

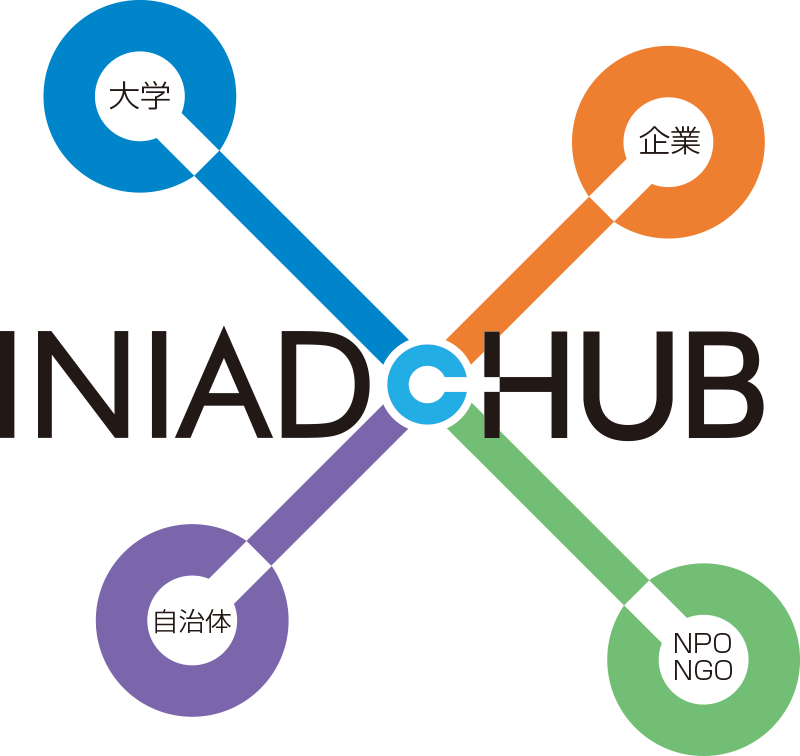

cHUB(シーハブ)は "collaboration Hub for University and Business" の略。大学とビジネスの連携のハブ──結節点となることを目指した組織です。和文表記は「学術実業連携機構」。

一時代前には、似た目的で「産学連携センター」といった名称の組織が多くの大学で作られました。「産学連携センター」の名称の示すとおり、以前の「産業」と「学術」の連携は、大学の持つ基礎研究の産業利用や、要素技術の協同開発といったものがほとんどでした。

しかし情報通信技術の進展で状況は大きく変わりました。情報通信分野では、基礎技術と製品化のような明確な線引きはもはや過去のものです。世界的には多くの研究開発の成果が、学会論文などよりむしろ実サービスとして直接社会に出ることが普通になっています。

また、社会で情報システムが機能するには、純粋の技術設計ではなくビジネスモデル、サービスモデル、インセンティブ付与、規約、法規制との関係などといった制度設計面がより重要になってきています。

従来の「産業─Industry」という言葉ではイメージしにくいサービス業や流通業、さらに行政や自治体、地域コミュニティ、NPO やNGO との連携が、社会的な情報通信技術の利用について今後ますます大きな比重を占めるようになるでしょう。

INIAD と外との「結節点」を作るにあたり、名は体を表すということで、我々の考え方を明確にするためもあり、従来イメージの「産学連携センター」ではなく「学術実業連携機構」としたのです。

連携の仕方自体も、ブロジェクトに合わせ様々な方式が可能です。

イノベーションには、こうすれば実現できるというようなマニュアルや工程表はありません。むしろ。そういうものがあるのはイノベーションとはいえないでしょう。イノベーションの実現確率を上げる唯一確実な方法は、チャレンジの数を増やすことだけです。そしてチャレンジの数を増やすときに重要なのが環境整備です。

そのためにINIADでは、超高速のインターネットバックボーン回線から、設定だけで使えるクラウド計算資源、AI活用のためのクラウド中のミドルウェアまで、チャレンジのためのさまざまなネットワーク内リソースを用意しています。

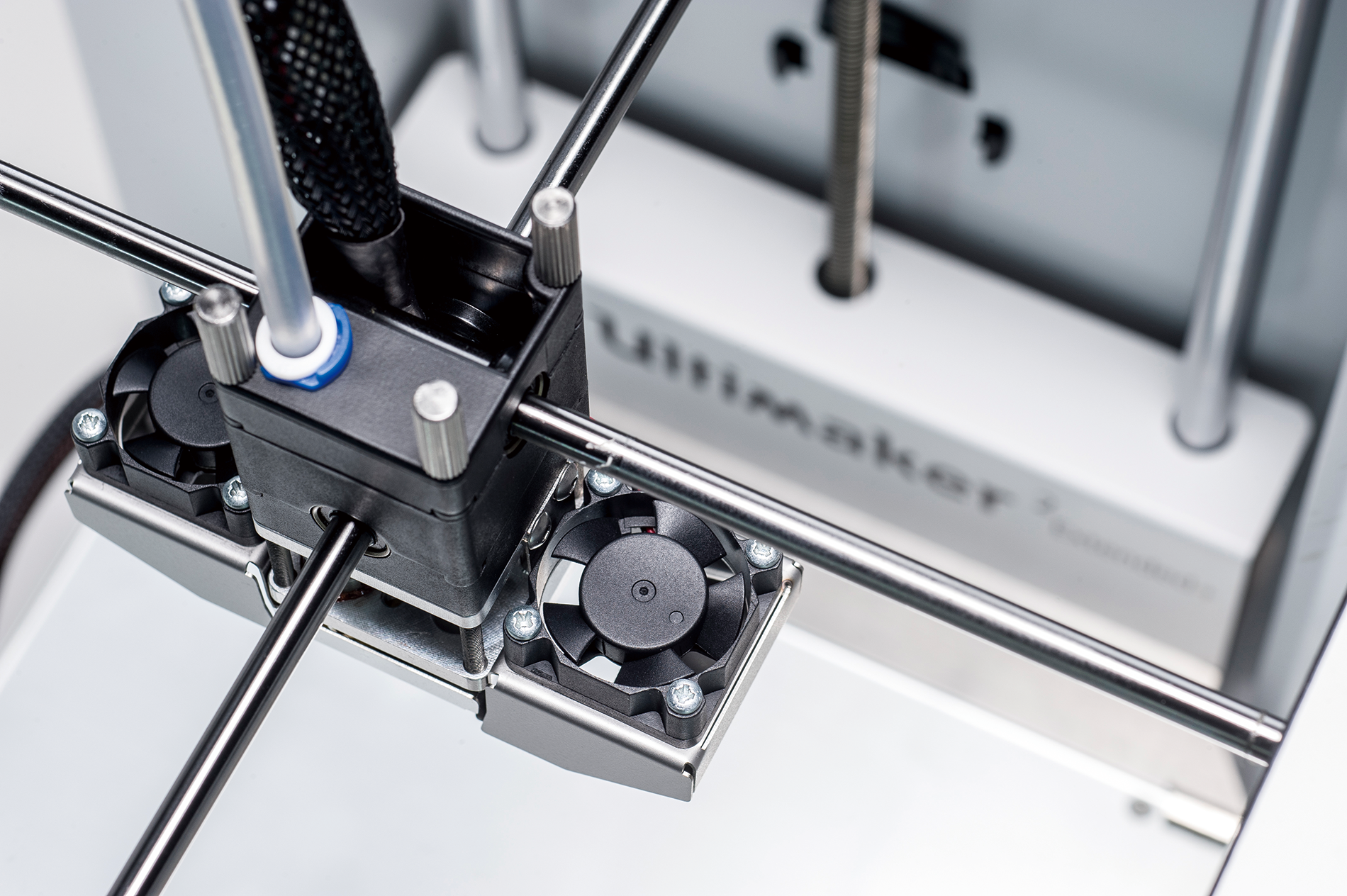

また、3Dプリンターやレーザーカッター等の機器を備えたメイカーズ・ハブや、タスクグループで使えるプロジェクト・オフィス、講演会やシンポジュウムに利用できるホール、小規模プレゼンテーションやデモンストレーションのための多くの機材を備えたプレゼンテーション・ハブ、ネットワーク制御のリモコンカーやロボットの制御プログラムをテストできるテスト・ハブ、セレンディピティ(偶然の幸運な出会い・アイデアの結合)を狙った多様なミーティングスペースやメディア・センターといった物理設備的リソースも備えています。

さらにINIADのあるビル──INIAD HUB-1自体が、最先端のIoTビルであり、その多くの機能をAPIで制御でき、環境のリアルタイムな状況を知ることができる、オープンAPIコントロールのビルです。プログラムすることで現実に影響を与えられるというIoTの基本コンセプトを学ぶための教材でもあり、同時に研究プラットホームでもあります。

例えば、学生一人に一個、私物が入れられる個人ロッカーがありますが、これも鍵がAPI制御で、それを利用するアプリを書くことが実習──ロッカーもIoT教材です。

また学内専用のペイメントシステムも用意しますが、これもリソース利用の管理のためでもあり、同時にネットビジネスの実験・実習のためにAPIで利用できる価値流通プラットホームでもあります。これらを組み合わせて、自分のロッカーで他人に時間貸しするビジネスを実現する生徒も出てくるかもしれない。そうやって稼いだ学内通貨や成績ポイントなどで、学内のリソースの利用も市場原理で分配します。このビルの中での生活それ自体が、IoT時代のネットビジネスの実践になる──そして、そこから新しいベンチャー生まれる。そういうことを期待しているのです。

もちろんINIADの教授陣は強力な人的リソースですが、さらに言えばINIADでは学内プログラミング・コンテストやアイデアソンを頻繁に実施予定で、一学年400人、全学2000人規模の人的リソース化も、ビジネスモデル実証実験やフィールドリサーチも、適切なインセンティブデザインにより可能になります。

多くのチャレンジのための環境整備を行っているINIADをぜひご利用ください。

まず、今年度はIoT、AI、ビッグデータ解析、オープンデータ、シェアリング・エコノミー等の分野で世界中の政府や企業と組み、多くの協同セミナーを計画しています。ぜひ、ご参加ください。

また、EUと進めている都市のIoT化のためのプラットホーム構築の検討プロジェクト──CPaaS.ioへの参加、2020を目指した都市情報化プロジェクトへの参加も予定しています。

東洋大学情報連携学 学術実業連携機構

〒115-8650 東京都北区赤羽台1-7-11 INIAD HUB-1

JR 赤羽駅 徒歩10分/東京メトロ南北線 赤羽岩淵駅 徒歩12分

03-5924-2683